Val Thorens

Pour les articles homonymes, voir Thorens.

| Val Thorens | |||

Vue de la station. | |||

| Administration | |||

|---|---|---|---|

| Pays |  France France | ||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||

| Département | Savoie | ||

| Localité | Les Belleville | ||

| Site web | www.valthorens.com | ||

| Géographie | |||

| Coordonnées | 45° 17′ 54″ nord, 6° 34′ 47″ est | ||

| Massif | Vanoise (Alpes) | ||

| Altitude | 2 318 m | ||

| Altitude maximum | 3 230 m | ||

| Altitude minimum | 1 815 m | ||

| Ski alpin | |||

| Lié à | Orelle, Les Menuires, Méribel, Courchevel | ||

| Domaine skiable | Les Trois Vallées | ||

| Remontées | |||

| Nombre de remontées | 30 | ||

| Téléphériques | 1 | ||

| Funitels et funiculaires | 4 | ||

| Télécabines | 5 | ||

| Télésièges | 14 dont 12 débrayables | ||

| Téléskis | 2 | ||

| Tapis roulant | 4 | ||

| Débit | 67 977 p/h (personnes/heure) | ||

| Pistes | |||

| Nombre de pistes | 78 | ||

| Noires | 9 | ||

| Rouges | 28 | ||

| Bleues | 36 | ||

| Vertes | 5 | ||

| Total des pistes | 150 km | ||

Installations Installations Nouvelles glisses | 2 | ||

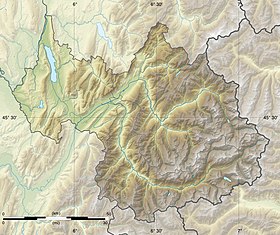

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Savoie (département)

| |||

modifier  | |||

Val Thorens est une station de sports d'hiver de la vallée de la Tarentaise, située sur la commune des Belleville, dans le département de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fut aménagée en site vierge à partir de 1969 et inaugurée pour la saison hivernale en 1971.

Avec un village culminant à 2 300 mètres d'altitude, la station de Val Thorens est la station la plus haute d'Europe, bien que son altitude maximale de 3 230 m soit moindre que l’altitude maximale de 3 880 m de la station de Zermatt en Suisse. La station appartient au domaine skiable des Trois Vallées.

La station bénéficie généralement d'une image « animation, sport et forme » tant dans les médias nationaux et internationaux que dans la littérature plus spécialisée, au même titre que d'autres stations de la vallée[1].

Géographie

Localisation

Val Thorens se situe dans le massif alpin de la Vanoise, dans le département de la Savoie. Son altitude varie de 1 815 à 3 230 mètres, la station-village culminant pour sa part à 2 300 m, ce qui en fait la plus haute station d'Europe.

La station couvre l'extrémité sud-est de la vallée des Belleville, débutant à Moûtiers, dans un cirque délimité par plusieurs sommets que sont au nord le mont de la Chambre (2 790 m), à l'est l'aiguille de Péclet (3 561 m), la pointe de Thorens (3 262 m) ainsi que des glaciers, au sud la cime de Caron (3 193 m) et le mont Bréquin (3 134 m) et à l'ouest la pointe de la Masse (2 803 m). Tous ces sommets marquent par ailleurs la limite administrative de la commune Les Belleville sur laquelle est située la station.

Accès à la station

La station de Val Thorens est accessible tant par la route que par les airs[2].

On accède à la station par la route via une voie express (la route nationale 90), extension de l'A430, en provenance de la combe de Savoie-Albertville, par la sortie  41 (Val Thorens, Les Menuires, Bozel, Courchevel, Méribel) qui se situe au niveau de la ville de Moûtiers. La station est ensuite accessible par la route départementale 117.

41 (Val Thorens, Les Menuires, Bozel, Courchevel, Méribel) qui se situe au niveau de la ville de Moûtiers. La station est ensuite accessible par la route départementale 117.

Par ailleurs, le TGV arrive jusqu'en gare de Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains, en provenance de grandes métropoles françaises (Paris, distance depuis Paris 600 km, soit 4 h 30 min, Lille ou Nantes) et européennes (Londres, Amsterdam ou Bruxelles), et à l'année par des TER Auvergne-Rhône-Alpes. Le temps de transport vers la station est de trente minutes environ (taxi, navettes du transporteur).

En avion, l'aéroport le plus proche est l'aéroport de Chambéry - Savoie-Mont-Blanc, situé au nord de Chambéry et également fortement desservi durant les week-ends d'hiver.

Enfin, il existe une autre manière de rejoindre directement le domaine skiable de la station, par la commune d'Orelle, située dans la vallée de la Maurienne, en empruntant la télécabine 3 Vallées Express puis le télésiège débrayable de Rosaël, qui mène les skieurs au sommet de la brèche de Rosaël.

Toponymie

« Val Thorens » est un toponyme créé, tout comme la station[3]. Il est composé d'une référence à un relief, le « Val », qui peut être considéré comme un « label », associé au nom d'un chalet et d'un alpage, Thorens[3]. Thorens est également le nom du vallon où s'écoule le ruisseau de Thorens, qui prend naissance aux glaciers de Thorens et de Caron.

L'Office du tourisme de la station a déposé la marque « Val-Thorens » (no 3288431), enregistrée auprès de l'Inpi le 1er avril 2004. Dans un arrêt du , la Cour d’appel de Lyon confirme que l'Office de tourisme est titulaire des droits d’auteur et de marque « Val-Thorens ».

Historique

Le projet d'une station ex nihilo

Le Conseil général de la Savoie (CGS), qui veut mettre en place une station de sports d'hiver, en Tarentaise, choisit dans un premier temps la vallée des Belleville, mais se trouve confronté aux gens de la vallée[4]. Le choix se portera sur Courchevel. À la suite du succès de la nouvelle station voisine, le maire Nicolas Jay reprend l'idée du développement d'une station de ski, reprise par son successeur, le député Joseph Fontanet[4]. On fait appel à un promoteur unique la Société d'équipement de la vallée des Belleville (SODEVAB)[Note 1]. Toutefois, l'expérience de ce promoteur unique et son projet de station au niveau actuel des Menuires est un échec[7].

Le nouveau promoteur privé

Un nouveau promoteur privé — Super-Tignes —, dirigé par Pierre Schnebelen, dans le cadre du Plan neige de 1964, reprend le projet en 1968 et propose la construction d'une station à plus haute-altitude au niveau du vallon du ruisseau de Thorens[7]. Il s'agirait d'une station d'une capacité de 35 000 à 50 000 lits, et selon les délibérations du CGS du « une quinzaine de télécabines à gros débit, 40 téléskis classiques, 30 téléskis de glacier et d'autres équipements : golf, patinoire, curling, piscines, tennis pour l'été.

Le projet prévoit également une liaison téléportée avec Modane pour récupérer la clientèle de la région de Turin »[7]. Toutefois, afin de permettre le ski d'été, le promoteur demande le déclassement du glacier de Péclet et du glacier de Chavière, situés dans la zone inviolable du Parc national de la Vanoise[8]. Une « Affaire de la Vanoise » naît de cette situation. La plupart des personnalités politiques membres du Conseil d'Administration du Parc national sont plutôt favorables au projet d'extension du domaine skiable au cœur du parc, de même que l'assemblée du Conseil général de la Savoie[9].

La commune de Modane, propriétaire du glacier, n'accepte de vendre celui-ci qu'en échange de la construction de la station de Val Chavière, en Maurienne[10],[11]. En , le Premier ministre donne son aval à la construction de la nouvelle station et l'aménagement de son domaine, les premiers repérages sont engagés[12]. La promotion publicitaire de la future station débute dans les différents médias, présentant notamment le glacier dans son domaine skiable[13].

Le mouvement d'opposition des habitants

Un mouvement d'opposition d'écologistes et d'habitants de la vallée s'organise pour s'opposer au projet d'extension au cœur du parc[14]. En 1970, dans un contexte d'élections cantonales, le promoteur de la station annonce la création de 15 000 emplois[15]. Le Président de la République nouvellement élu, Georges Pompidou, qui avait pu donner dans un premier temps son aval, dans une intervention au Conseil des ministres, le 10 juin 1970, déclare : « La France a l'immense chance de disposer de vastes espaces admirables dans leur diversité. Une action déterminée contre les nuisances fait partie de la politique d'environnement. Son objet est de faire que la société de demain soit humaine »[16]. Cette déclaration est comprise comme une garantie de l'inviolabilité du cœur du parc. Les travaux de la station de Val Thorens peuvent se poursuivre, mais sans l'extension sur le glacier et la construction d'une station dans le Val-Chavière[16]. En réalité, en 1974, le glacier avait déjà été équipé de deux téléskis sur les six prévus[17].

Les débuts de la station

La nouvelle station ex nihilo est inaugurée lors de la saison hivernale, à Noël 1971, avec une capacité de 13 000 lits[18], en présence de Joseph Fontanet, alors maire de la commune de Saint-Martin-de-Belleville, et ministre de l'Éducation nationale.

Les premières constructions de remontées mécaniques se sont effectuées durant l'automne 1971 par la société Montaz Mautino aidée par des personnels originaires de la commune.

Les toutes premières pierres ont été posées par Michelle et Élie Richard, lors de construction du chalet du Thorens et deux autres bâtiments : Le rendez-vous et Le bel horizon.

Les appareils mis en route à Noël furent :

- le téléski du golf ;

- le téléski du Lac ;

- le téléski de la montée du fond, appareil à perches débrayables dont l'arrivée se situait à 3 000 m. Cet appareil comportait 2 angles à l'endroit et un angle à l'envers.

Les bétons des pylônes furent coulés à l'aide d'un hélicoptère de la société Héli-Union, ce qui permit d'expérimenter les premiers assemblages de matériel avec un hélicoptère, ce qui était un exploit pour l'époque et une première[réf. nécessaire].

En 1972, Jean Béranger fonda la première école de ski de Val Thorens, ainsi que le Club des Sports et l'Office du Tourisme.

Développement de la station

Lors des Jeux olympiques d'hiver de 1992 d'Albertville et de la Savoie, la vallée des Belleville est choisie, malgré des réticences pour organiser une épreuve olympique (slalom spécial messieurs) sur le site des Menuires[19].

En 1990, les « œufs » quatre places Péclet sont remplacés par le Funitel du Péclet qui peut environ contenir une vingtaine de personnes. Ce fut le premier Funitel mis en place au monde.

En 1995, fut installé à Val Thorens un télésiège débrayable à double embarquement, le TSD six places des Cascades. Ce fut le premier appareil de ce type en France. Il possédait un débit maximum de 4 000 personnes par heure, ce qui était un record pour l'époque[réf. nécessaire].

En 2009, la station s'équipe d'un tapis roulant (tapis roulant Funbelt Castor et Pollux), à la fois double embarquement, double sens de circulation, avec une galerie de protection sur 225 m de long, et pouvant atteindre la vitesse de 1,2 m/s.

La station

Promotion et positionnement

La station possédait un logotype composé du nom en lettres noires au centre, et de part et d'autre du nom deux dégradés. Au-dessus, un dégradé de couleur jaune, pour le soleil, et au-dessous un dégradé de couleur bleu, symbolisant la neige. Il est fait mention de l'altitude de la station et du point culminant des pistes 2 300 m et 3 200 m, qui permet de marquer la spécificité de cette station de très haute altitude, selon les saisons soit associé à chacun des dégradés soit en dessous du nom de la station comme dans l'exemple ci-contre[20]. Le logo existe depuis la création de la station en 1972 et n'a pas ou peu évolué, si ce n'est la typologie du nom. En 2009, la station mise sur une modernisation de son image et l'utilisation d'un nouveau logotype où le nom de la station, toujours en lettres noires, est précédé par les initiales « VT » fondues l'une dans l'autre en rouge. Seule l'altitude de la station, 2 300 m, est maintenue. La station a pour slogan "live united" (littéralement traduit "vivre uni"), et promeut ainsi la solidarité montagnarde[21].

Cette altitude est l'une des identités marketing de la station. Les 2 300 m en font la station la plus haute d'Europe en termes d'implantation du village[22]. Cependant, son altitude maximale de 3 230 m est moindre que l’altitude maximale de 3 880 m de la station de Zermatt en Suisse.

La station est considérée et se positionne comme un lieu sportif, tout comme sa voisine des Ménuires ou encore Tignes[1]. Elle reçoit en 2016 le titre de « Meilleure Destination Européenne de ski d'Europe » (Best ski resorts in Europe 2016) pour la troisième fois consécutive[23]. La station avait été élue, en 2014, « Meilleure station de ski du Monde » et « Meilleure station de ski Française »[Note 2]. Déjà en 2013, la station avait été désignée « Meilleure station de ski du Monde » et « Meilleure station de ski Française »[25], mais également « Station Européenne la plus innovante »[26],[27].

La station a obtenu plusieurs labels, en 2016, « Famille Plus Montagne » ; « Station grand domaine » et « Stations nouvelles glisses »[28]. Elle fait partie également des stations françaises ayant le label Top of the French Alps (TOTFA)[28].

Le village

Val Thorens est une station semi-piétonnière où les voitures ont le droit de circuler mais pas de stationner en dehors des parkings pendant la saison d'hiver.

Tous les hébergements de la station se trouvent au pied des pistes, les navettes gratuites n'étant utilisées que pour les déplacements à l'intérieur du village.

Équipements

Les hivernants peuvent profiter d'un très grand centre sportif et de loisirs (anciennement centre Pierre Barthes construit à l'origine pour compléter l'offre sportive estivale lorsqu'il était possible de pratiquer le ski d'été sur glacier), d'un bowling. Motoneiges, bars, pubs, discothèques, salons de thé, salles de jeux et autres activités diverses complètent l'offre d'après-ski.

La station de Val Thorens est l'une des plus importantes stations du monde de sports d'hiver où se retrouvent chaque hiver 300 000 vacanciers dont 70 % d’étrangers.

La station possède 6 ascenseurs publics dont 4 reliant les résidences en aval au centre sportif.

École de ski

La station permet l'accès à des cours de ski, pour les débutants ou le perfectionnement. Les cours sont dispensés par six organismes.

Hébergement et restauration

En 2014, la capacité d'accueil de la station, estimée par l'organisme Savoie Mont Blanc, est de 31 223 lits touristiques répartis dans 3 614 établissements[Note 3]. Les hébergements se répartissent comme suit : 310 meublés ; 31 résidences de tourisme ; 14 hôtels ; 2 centres ou villages de vacances/auberges de jeunesse[29].

En , une étude du site web TripAdvisor, appelée « TripIndex Ski »[Note 4], portant sur 27 stations françaises place la station avec un coût journalier 301,61 € en tête des stations les plus chères de France[30].

Douze hôtels, dont quatre 5 étoiles, et de nombreuses résidences de tourisme et clubs constituent une grande partie de l'hébergement de la station. Lors du palmarès de 2016, la table de Jean Sulpice se trouve dans le palmarès du guide Michelin, avec deux étoiles (obtenue en 2010[31]), L'Épicurien a une étoile[32].

Domaine skiable et gestion

Domaine skiable

Val Thorens appartient au domaine des 3 Vallées développant 600 km de pistes. Le domaine de Val Thorens à lui seul est composé de 150 km de pistes. Ce dernier est exploité par la SETAM (Société d'exploitation des téléphériques de Tarentaise Maurienne).

La station dispose depuis début 2014, de la plus haute tyrolienne du monde accessible uniquement aux skieurs reliant la pointe du Bouchet (3230 m) à la pointe de Thorens (3002 m). Celle-ci est longue de 1,3 km, peut atteindre une vitesse de 65 à 105 km/h et survole la vallée de Pierre Lory à hauteur de 250 m. Elle est accessible de 8 à 88 ans. Le "vol" est facturé, quant à lui, à hauteur de 55€.

Elle propose également depuis quelques années la plus longue piste de luge de France (6 km, avec un dénivelé de 700 m de 3 000 à 2 300 m d'altitude)[33]. Un circuit automobile sur glace permet également d'apprendre à conduire sur terrain glissant. Elle propose également un snowpark de plus de 70 000 m2 avec bordercross permanent, big air avec réception sur matelas, tables, handrails...

Les remontées mécaniques

- Les remontées mécaniques de la station

- Le funitel du Grand-Fond.

- Tapis roulant Funbelt pour skieurs.

-

Arrivée téléphérique sur la cime de Caron.

Arrivée téléphérique sur la cime de Caron. - Remontées mécaniques dans la station-village.

- Le funitel de Péclet.

- En 1981, construction des premières télécabines à 6 places de Caron et Cairn avec un arrêt intermédiaire, elles ont été construites par le constructeur Pomagalski. Sa gare aval était situé à Cairn et la gare amont à Caron (à côté du téléphérique), elles avaient un débit de 1 600 p/h et ont été démontées en 2007.

- En 1982, construction du téléphérique de la cime Caron avec sa structure métallique en gare amont impressionnante pour l'époque, construit par le constructeur français Pomagalski et a un débit de 1 700 p/h.

- En 1987, construction du premier télésiège débrayable 4 places (Boismint) de Val Thorens et le premier construit par Skirail ayant un débit de 2 215 p/h.

- En 1989, construction du funitel de l’aiguille de Péclet, premier funitel au monde, par Creissel. Il a un débit de 2 700 p/heure grâce à sa vitesse d'exploitation de 6,6 m/s et des cabines de grande capacité (27 places), et est toujours en service.

- En 1991, construction du deuxième télésiège débrayable à 4 places (Moraine) de Val Thorens, il a été équipé plus tard d'un double-embarquement pour avoir un meilleur débit qui est de 2 800 p/h.

- En 1995, construction du premier télésiège débrayable à 6 places (Cascade) de Val-Thorens et le premier au monde à disposer d'un double-embarquement, il a été construit par le constructeur autrichien Doppelmayr et a un débit de 4 000 p/h.

- En 1997, construction du télésiège 6 places Moutière par Pomagalski, un an après il sera ajouté un système de double-embarquement pour avoir un débit de 3 600 p/h.

- En 1998, construction du télésiège à 6 places Plein Sud, équipé d’un double-embarquement pour améliorer l’accessibilité au col de la Chambre et par conséquent aux vallées de Méribel et de Courchevel.

- En 2000, construction du funitel du Grand Fond pour un accès à la brèche de Rosaël, point de passage vers la vallée de la Maurienne, par tout temps. Il a été construit par Pomagalski avec un débit de 3 000 p/h grâce à ses cabines de 33 places.

- En 2002, construction du funitel va-et-vient du Bouquetin avec un débit de 2 000 p/h, prolongeant le télésiège Plein Sud vers le col de la Chambre en parallèle au télésiège Trois Vallées 2.

- En 2007, construction de deux nouvelles télécabines à huit places en remplacement des Cairn et Caron, ayant des débits respectifs de 2 000 et 2 400 p/h. Dotées du système d’exploitation sans opérateur (ESO), elles ne nécessitent qu’une personne dans chaque gare pour arrêter les moteurs et éviter les accidents en cas de problème. Grâce à ces constructions l'architecture a été complètement revue : le bâtiment central contient des caisses, le garage des cabines, une salle hors-sac. La gare de Caron-Amont a été complètement revue et contient l'entrée du téléphérique (la file d’attente se fait à l’intérieur du bâtiment) et le local opérateur des télécabines.

- En 2009, construction du télésiège débrayable à 6 places Rosaël par le constructeur autrichien Doppelmayr avec une gare aval UNI-G Autriche et une gare amont encastrée dans un bâtiment qui accueille une salle hors-sac, un poste de secours et le poste de commande du télésiège. Il permet une liaison depuis le plateau d'Orelle jusqu'au domaine de Val Thorens et affiche un débit de 2 476 p/h. Il dispose d'un système de lestage des sièges particulier permettant de résister à des vents très violents.

- En 2009, construction de 4 tapis roulants sur le secteur débutant. Ils disposent tous d'une galerie les abritant des intempéries. Deux d'entre eux remplacent les téléski retour, leur couverture est commune et est bardée de bois. Ils s'intègrent relativement bien dans le paysage.

- En 2010, rénovation des cabines du téléphérique de la cime Caron.

- En 2011, mise en service du quatrième funitel (de Thorens), qui se compose de 2 trains de 2 cabines de 33 places chacune (pour un débit de 1 500 personnes par heure) et permet d’accéder depuis le sommet du télésiège de Portette (2 795 m) au col du Bouchet, à 3 003 m d'altitude[34].

- En 2013, remplacement du télésiège débrayable 4 places des 2 Lacs par un télésiège débrayable 4 places Pomagalski plus performant (débit porté à 2 450 p/h) sur le même tracé.

- En 2013, réimplantation de l'ex-télésiège dérayable 4 places des 2 Lacs pour remplacer le télésiège fixe 4 places des 3 vallées 2 (collaboration Poma-GMM) sur le même tracé. Le télésiège s'appelle dorénavant 3 vallées et son débit est de 2 400 p/h.

- En 2013, remplacement du télésiège fixe 4 places des 3 vallées 1 par le téléporté mixte des Pionniers (signé Pomagalski) sur un tracé similaire, avec des sièges 6 places et des cabines 4 places. Il affiche un débit de 2 776 p/h.

- En 2014, remplacement du télésiège fixe 4 places du Plan de l'Eau par un télésiège débrayable 6 places Pomagalski sur un tracé plus long et plus pratique, avec un débit de 2 000 p/h.

- En 2014, remplacement du télésiège débrayable 4 places de Portette par un télésiège débrayable 6 places Doppelmayr équipé d'un système de double-embarquement pour permettre un débit de 3 325 p/h.

- En 2015, les cabines du téléporté mixte des Pionniers sont retirées, le téléporté devient un télésiège débrayable 6 places.

- En 2016, remplacement des téléskis du Roc et des Stades par un télésiège débrayable 6 places Doppelmayr, arrivant quelques mètres plus haut et augmentant le débit à 2 400 p/h. D'abord appelé Stade, ce télésiège prend le nom de Lac Blanc pour l'hiver 2019.

- En 2016, pour compléter la rénovation de la desserte du stade de compétition de Val Thorens, construction du téléski à enrouleur du Club (débit de 450 p/h), desservant le stade de slalom et réservé aux clubs de ski.

- En 2016, remplacement du télésiège débrayable 4 places de Boismint par un télésiège débrayable 6 places de chez BMF-Bartholet avec un débit de 2 600 p/h.

- En 2017, remplacement du long télésiège débrayable 4 places de la Moraine par une télécabine débrayable 10 places assises signée Doppelmayr avec un débit de 2 800 p/h. Dans ce secteur très exposé aux vents, une protection des passagers était devenue nécessaire et la gare amont a été elle aussi abritée.

- En 2021, après 3 ans de chantier, remplacement de la télécabine 12 places 3 Vallées Express par une télécabine 10 places assises Doppelmayr de la gamme D-Line. Cette télécabine a été renommée Orelle et permet un accès plus rapide et confortable au domaine depuis la vallée de la Maurienne en partant du village d'Orelle. Elle a aussi pour vocation de diminuer les queues en début et fin de journée en portant son débit à 2 500 p/h.

- En 2021, dans la continuité la télécabine d'Orelle, construction de la télécabine Orelle-Caron, nouvel axe permettant un accès direct au sommet de la Cime Caron depuis le sommet de la télécabine d'Orelle, sur le front de neige d'altitude de Plan Bouchet. Elle affiche le même débit que son premier tronçon, c'est-à-dire 2 500 p/h. La volonté de la station avec ce gros projet à 40M€ était également de permettre de relier les vallées de la Maurienne et de Belleville pour les piétons[35].

Sport et compétitions

Sports d'hiver

La station de ski de Val Thorens[36] propose un domaine skiable parfaitement adapté aux sportifs. Dans ce cadre là de nombreuses activités sont proposées :

Cyclisme

| Édition | Étape | Vainqueur de l'étape |

|---|---|---|

| 1994 | 17e étape (Le Bourg-d'Oisans - Val Thorens) |  Nelson Rodríguez Nelson Rodríguez |

| 2019 | 20e étape (Albertville - Val Thorens) |  Vincenzo Nibali Vincenzo Nibali |

La station de Val Thorens a accueilli l'arrivée de la 17e étape du Tour de France 1994. Elle est gagnée par le colombien Nélson Rodríguez qui bat au sprint Piotr Ugrumov. La 20e étape du Tour de France 2019 est gagnée par l'italien Vincenzo Nibali qui s'impose en solitaire avec dix secondes d'avance sur Alejandro Valverde.

La montée est classée hors catégorie[37].

- Altitude : 2 340 m

- Départ : Moûtiers (479 m)

- Dénivellation : 1 861 m

- Longueur : 36 km

- Pente : 5,2 % (maximum à 9,1 %)

Personnalités liées à la station

- Christine Goitschel, ancienne skieuse, pionnière de la station.

- Marielle Goitschel, ancienne skieuse.

- Jean Béranger, ancien entraîneur de l’équipe française de ski féminine.

- Joseph Fontanet, maire à l'initiative de la construction de la station.

- Georges Cumin, polytechnicien, ingénieur général des ponts et chaussées, concepteur de la station puis maire pendant 24 ans.

- Adrien Théaux, skieur spécialisé en descente et en super G.

- Jean-Frédéric Chapuis, skieur spécialisé en skicross. Champion du monde en 2013 et champion olympique à Sotchi (2014).

- Chloé Trespeuch, snowboardeuse, médaille de bronze aux Jeux olympiques de Sotchi (2014) et médaille d'argent à Pékin (2022).

- Léo Trespeuch, snowboardeur, triple champion de France, champion du monde universitaire, docteur en Sciences de gestion, professeur de gestion à l'École de Gestion UQTR à Trois Rivières au Québec.

- Édouard Loubet, grand chef cuisinier français né à Val Thorens qui a signé la carte du restaurant L'Epicurious du Club Med de la station.

- Camille Rey, guide de haute montagne, pionnier de la station, créateur de "la compagnie des guides de la Vallée des Belleville" et premier guide de la vallée. Il est originaire de Saint-Martin-de-Belleville.

- Paul Moucheraud, ancien skieur, coureur cycliste professionnel.

- Éric Berthon, skieur, vainqueur des Championnats du monde de ski acrobatique 1986 à Tignes (France).

Notes et références

Notes

- ↑ La Société d'équipement de la vallée des Belleville (SODEVAB) apparaît en 1961[5]. Une société d'économie mixte est mise en place, associant le Conseil général de la Savoie, les collectivités locales (59 % du capital), la Caisse des dépôts et consignations (33 %), représentant l'État, et une de ses filiales, la Société centrale pour l'équipement du territoire (2 %)[6].

- ↑ La désignation s'est effectuée par 1 000 000 de votes provenant d'internautes, de professionnels du tourisme, d'entreprises et de tour opérateurs de 127 nationalités, lors des Worlds Travel Awards[24],[25].

- ↑ La structure Savoie Mont Blanc, pour ces données statistiques de capacité d'accueil en termes de lits touristiques d'une station ou d'une commune, additionne les établissements marchands, qui appartiennent au secteur de l'hôtellerie, et les hébergements non marchands, qui n'implique donc pas de transaction commerciale comme les résidences secondaires[29].

- ↑ L'étude du « TripIndex Ski » permet de calculer le coût de la vie dans une station de ski. Elle repose « sur le coût combiné d'une nuit d'hôtel, d'un forfait d'une journée de ski, de la location d'un équipement de ski basique pour une journée, d'un repas local et d'une bière », cité par Anaïs Giroux, « EN IMAGES. Top 10 des stations de ski les plus chères d'Europe », L'Express, (lire en ligne).

Références

- ↑ a et b Article de Georges Benko « Les villes dans l'économie globale. Les stations de ski vues par le marketing », paru dans Rachid Amirou, Philippe Bachimon, Jean-Michel Dewailly et Jacques Malezieux, Tourisme et souci de l'autre : en hommage à Georges Cazes, Éditions L'Harmattan, , 362 p. (ISBN 978-2-7475-8862-1), p. 346, ainsi que « Tourisme et marketing territorial : le cas des stations de sports d'hiver de l'Espace Killy et des Trois Vallées » Diane-Gabrielle Tremblay et Rémy Tremblay, La compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie. Enjeux et défis, Presses de l'Université du Québec, , 420 p. (ISBN 978-2-7605-2174-2, lire en ligne), p. 89-90.

- ↑ Article de Georges Benko, « Tourisme et marketing territorial : le cas des stations de sports d'hiver de l'Espace Killy et des Trois Vallées » Diane-Gabrielle Tremblay et Rémy Tremblay, La compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie. Enjeux et défis, Presses de l'Université du Québec, , 420 p. (ISBN 978-2-7605-2174-2, lire en ligne), p. 78.

- ↑ a et b Hervé Gumuchian et Bernard Debarbieux, « Représentations spatiales et dénominations des territoires : l'inscription toponymique des aménagements touristiques récents dans les Alpes du Nord (Savoie) », Revue de géographie alpine, vol. 75, no 2, , p. 171-182 (lire en ligne), p. 178.

- ↑ a et b George-Marcelpoil, François 2012, p. paragraphe 10.

- ↑ George-Marcelpoil, François 2012, p. paragraphe 11.

- ↑ Selmi 2006, p. 169, note de bas de page no 19.

- ↑ a b et c Selmi 2006, p. 169.

- ↑ Selmi 2006, p. 170.

- ↑ Selmi 2006, p. 171.

- ↑ Stations de sports d'hiver face au développement durable 2010, p. 51-52.

- ↑ Selmi 2006, p. 173.

- ↑ Selmi 2006, p. 175.

- ↑ Selmi 2006, p. 176.

- ↑ Selmi 2006, p. 174-190, « L'affaire de la Vanoise et l'émergence des écologistes militants ».

- ↑ Selmi 2006, p. 184.

- ↑ a et b Selmi 2006, p. 188.

- ↑ François Labande, Sauver la montagne, Genève (Suisse), Olizane, , 401 p. (ISBN 978-2-88086-325-8, lire en ligne), p. 78-79.

- ↑ Emmanuel Matteudi, Structures familiales et développement local, Éditions L'Harmattan, coll. « Logiques Sociales », , 334 p. (ISBN 978-2-7384-5147-7, lire en ligne), p. 281.

- ↑ Claude Ponson, « Les XVIe Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie : les enjeux de l'aménagement », Revue de géographie alpine, vol. 79, no 3, , p. 109-116 (lire en ligne).

- ↑ Articles de Georges Benko « Les villes dans l'économie globale. Les stations de skies vue par le marketing », paru dans Rachid Amirou, Philippe Bachimon, Jean-Michel Dewailly et Jacques Malezieux, Tourisme et souci de l'autre : en hommage à Georges Cazes, Éditions L'Harmattan, , 362 p. (ISBN 978-2-7475-8862-1), p. 347-357, ainsi que « Tourisme et marketing territorial : le cas des stations de sport d'hiver de l'Espace Killy et des Trois Vallées » dans Diane-Gabrielle Tremblay et Rémy Tremblay, La compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie. Enjeux et défis, Presses de l'Université du Québec, , 420 p. (ISBN 978-2-7605-2174-2, lire en ligne), p. 86.

- ↑ Article de Georges Benko, « Tourisme et marketing territorial : le cas des stations de sport d'hiver de l'Espace Killy et des Trois Vallées » Diane-Gabrielle Tremblay et Rémy Tremblay, La compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie. Enjeux et défis, Presses de l'Université du Québec, , 420 p. (ISBN 978-2-7605-2174-2, lire en ligne), p. 84.

- ↑ Antoine Chandellier, « Les secrets de Val Thorens, première de la classe », Le Dauphiné libéré, (lire en ligne).

- ↑ (en) « Best ski resorts in Europe 2016 », sur www.eu ropeanbestdestinations.com (consulté le )

- ↑ Aude Godfryd, « Val-Thorens élue meilleure station de ski du monde », Le Figaro, (lire en ligne).

- ↑ a et b La Rédaction, « Val Thorens élue meilleure station de ski du monde ! », Le Dauphiné libéré, (lire en ligne).

- ↑ Stéphane Giraud-Guigues, « Val Thorens désignée meilleure station de ski au monde », skiinfo.fr, (lire en ligne).

- ↑ « Past winners », sur le site des Worlds Snow Awards - www.worldsnowawards.co.uk (consulté le ).

- ↑ a et b « Val-Thorens », sur site france-montagnes.com (consulté le ). Pour le critères Top of the French Alps : Lire en ligne.

France Montagnes est une association qui regroupe des acteurs du tourisme de montagne en France. - ↑ a et b « La capacité d'accueil touristique en Savoie-Mont-Blanc », Observatoire, sur le site Savoie-Mont-Blanc - pro.savoie-mont-blanc.com, (consulté en ) : « Les données détaillées par commune, et par station : nombre de structures, nombre de lits par type d'hébergements (fichier : Détail des capacités 2014,.xlsx) ».

- ↑ Iris Mazzacurati, « Courchevel, Méribel et Val d'Isère, stations de ski les plus chères », L'Express, (lire en ligne).

- ↑ Vidéo La Rédaction, « 2e étoile pour Jean Sulpice Chef de L’Oxalys à Val Thorens », La Voix du Nord, (lire en ligne).

- ↑ Franck Grassaud, « Guide Michelin 2016: de nouvelles étoiles pour les restaurants de l'Isère et des Pays de Savoie », france3-regions.francetvinfo.fr, (lire en ligne).

- ↑ Informations sur la piste de luge de Val Thorens

- ↑ Informations sur le nouveau funitel de Val Thorens

- ↑ « Une nouvelle liaison entre Maurienne et Tarentaise à Orelle », sur le Dauphiné Libéré (https://www.ledauphine.com/) (consulté le ).

- ↑ « Les sports d'hiver à la station de ski de Val Thorens », sur ski-planet.com

- ↑ (fr) Le dico du Tour - Val Thorens dans le Tour de France.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

- Val Thorens, sur Wikimedia Commons

Bibliographie

- Emmanuelle George-Marcelpoil, Hugues François, « De la construction à la gestion des stations. L’émergence de logiques de groupes dans la vallée de la Tarentaise », Revue de géographie alpine, vol. 100, no 3, (lire en ligne)

- Liliane Bensahel-Perrin, Hugues François et Emmanuelle Marcelpoil, Les stations de sports d'hiver face au développement durable. État des lieux et perspectives, Éditions L'Harmattan, , 178 p. (ISBN 978-2-296-25693-4, lire en ligne), p. 51-52

- Adel Selmi, Administrer la nature : le Parc national de la Vanoise, Paris, Éditions MSH, , 487 p. (ISBN 978-2-7592-0003-0), p. 169 et suivantes

Articles connexes

- Plan neige

- Sport en Pays de Savoie • Stations de sports d'hiver de Savoie

- Tourisme en Pays de Savoie • Tourisme en Savoie

- Liste des plus hauts villages d'Europe

Liens externes

- Site officiel

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

Portail des sports d’hiver

Portail des sports d’hiver  Portail des Alpes

Portail des Alpes  Portail de la Savoie

Portail de la Savoie