医療経済学

| 経済学 |

|---|

地域別の経済 |

| 理論 |

| ミクロ経済学 マクロ経済学 数理経済学 |

| 実証 |

| 計量経済学 実験経済学 経済史 |

| 応用 |

| 公共 医療 環境 天然資源 農業 開発 国際 都市 空間 地域 地理 労働 教育 人口 人事 産業 法 文化 金融 行動 |

| 一覧 |

| 経済学者 学術雑誌 重要書籍 カテゴリ 索引 概要 |

| 経済 |

|

|

|

医療経済学(いりょうけいざいがく、英: health economics)または保健経済学は医療制度を扱う経済学の応用分野である。医薬品・医療保険など、医療にかかわるさまざまなことを経済学の手法を用いて分析する。医療・保健経済学は、健康および医療の生産および消費における効率性、効果、価値および行動に関連する問題に関連する経済学の分野であり、保健経済学は個人、医療提供者および臨床環境間の相互作用を通じて健康結果と生活方式パターンを改善する方法を決定するのに重要である。 保健経済学者たちは、健康管理システムの機能と喫煙、糖尿病、肥満のような健康に影響を及ぼす行動を研究する。 保健経済学を他の領域と区別する要素には、広範囲な政府介入、様々な次元の扱いにくい不確実性情報の非対称、進入障壁、外部性および第三者の存在がある。 保健経済学者は、費用や支出など、さまざまなタイプの財務情報を評価する。 外部効果がよく発生し、特に伝染病や麻薬乱用のような健康影響の脈絡で頻繁である[1]。

医療経済学の歴史

紀元前3世紀、古代ギリシャの思想家アリストテレスは、生産と交換における農民と医師の関係について語ったことがある。17世紀、英国の古典経済学者ウィリアム·ペティは、労働者に費やされた医療費と健康費が経済的利益をもたらすと指摘した。現在、現代の健康経済学は、経済理論と医療実践を結び付ける際に際立った学際的分野として位置づけられている。その多様なサブ分野と研究領域は明らかである。 この知識の学術的なルーツは、一般に米国の伝統に遡る。1848年に設立された米国医師協会(AMA)は、科学的進歩、医学教育の基準の作成、医療倫理プログラムの立ち上げ、公衆衛生の向上を主な目標としている。 しかし、1931年になってようやく経済問題が議題となり、AMA Bureau of Medical Economicsが設立され、医療業界に影響を与えるすべての経済問題を研究するために設立された。第二次世界大戦後、医療研究技術の高度化、診断·治療手段の近代化、医療施設·設備の近代化、人口高齢化、慢性疾患の急増、国民の医療需要の改善等の理由により、 医療費と医療費が大幅に増加した。 例えば、米国の医療費総額は国内総生産(GDP)に占める割合として着実に増加しており、社会が他の非医療品やサービスに比べて医療に対する重要性が高まっていることを示している。 1960年から2013年の間に、GDPに占める保健支出は5.0%から17.4%に増加しました。 同期間、名目国民健康支出の年平均成長率は9.2%で、名目GDP成長率は6.7%だった。同時に、多くの欧州諸国における医療費支出も増加し、1950年代にはGDPの約4%、1970年代末には8%を占めた。 成長率で見ると、1950年代に1%、1960年代に1.5%、1970年代に2%増加した多くの国のGNP(国民総生産)の医療費支出の割合が増加した。 このような高い医療·保健支出は、政府、事業主、労働者、家族に大きな経済的負担となり、成長を抑制する方法が必要だった。また、医療サービスの規模が拡大し、技術装備が高度化し、分業と専門化も増加した。 医療·保健サービスは相当な資本と労働力を占め、社会·経済生活で重要な位置を占める「ヘルスケア産業」に発展した[2][3][4]。

セルマ·マスキンは1958年に「健康経済学の定義に向けて」を出版し、4年後には「投資としての健康」という論文を発表した。 当時、健康は経済のかなり消耗的な部門として広く考えられていました。 Muhkin氏の分析は、健康投資が地域社会に長期的に有益な結果をもたらすという最初の理解でした。 おそらく、この分野における最も有名で引用された貢献は、1963年に出版されたケネス·アローの『不確実性と医療の福祉経済学』である。1960年代以降、健康経済学の研究がさらに発展し、1962年に米国で2回目の健康経済学学術セミナーが開催され、その後1968年に3回目が開催された。 1968年、世界保健機関はモスクワで最初の国際保健経済セミナーを開催しました。 3つの会議の招集は、健康経済学が独立した規律として学術フォーラムに参加したことを示し、これも健康経済学の公式形成を示している。1970年代以降、保健経済は急速な発展の時代に入り、看護経済学が徐々に登場した。 1979年、米国の有名な保健経済学者ポール·フェルドシュタインが初めて経済学の原理を利用して長期療養市場、登録市場、その他の療養経済問題を議論し、療養経済学の登場の土台を作った。1983年に米国で看護経済誌が創刊され、主な研究内容は看護市場の開拓、看護費用会計、看護サービス関連政策、看護経済管理などだった。 その雑誌の出版は、看護経済学の正式な形成の印でした。 1993年、アイオワ大学コスト研究センターは、体系的な看護コスト研究を実施しました。単純にNICシステムです。 具体的な実践は、専任研究者が配置された特別研究機関を設立し、看護費用会計の内容を整理し、最終的に6つのカテゴリーで433項目を把握することで構成された。 これと共に、センターは、費用評価、合理的な予算、意思決定等の看護費用管理を行うためのコンピュータ技術を採用し、看護管理の効率化と看護管理危機の緩和に重要な役割を果たした[5][6][7][8][9]。

医療経済学が取り扱う分野

医療制度は経済的に見れば、医療というサービスに対する需要と供給の問題と考えることができる。医療サービスの特殊性から、それに関する需要と供給の一致を完全に市場による調整機能のみに委ねることはできないと考える場合、政府・自治体の関与が必要となる。

医療サービスは、いかなる機構によって供給されるべきか、また、その医療サービスの費用はどのように負担されるべきかが、医療経済学の中心問題である。すなわち、医療サービスの供給主体としては、公的医療機関か私的医療機関か、現実に採用されている医療供給機構としての医療保険についての諸問題、社会保障の対象としての医療に対する政府の関わり方、医療の費用とその負担の問題などが、具体的な問題となる。

さらに、医療サービスの生産(病院の活動など)における効率性の問題、医療産業に関する問題、医療の費用-便益分析などが取り扱われる。医療の費用-便益分析は、医療に対する費用配分が適正であるかどうかの検討のためのものであり、それに関連して、医療サービスの便益の評価、特に人間の生命の経済的価値の評価が問題とされる。医薬品・医療機器・治療方針の保険償還に際して経済性を含む多面的な医療技術評価を踏まえて決定を行う諸外国が増える中、日本においても2016年に試行的導入の方針で中医協が検討を進めている。

医療サービスの需要と供給

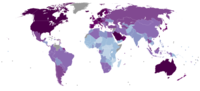

水色は政府一般歳出、紫は社会保険、赤は自己負担、橙は民間保険、緑はその他 [10]

医療サービスは、次のような特性を持つ。

- その需要は、人間の健康と生命にかかわるものであり、すべての人にとってきわめて必需性の高いものである。

- 個人にとって疾病や傷害の発生、治療の効果、医療費の額などは予測不可能なものであり、不確実性を含有している。

- 人の健康や生命の価値は金銭に換算しがたく、医療サービスはきわめて非同質的なものであり、それに対する価格は確定しがたい。

以上のような特性から、このような医療サービスに対する需要の充足の問題を、完全に個人の自己責任に委ねておく場合には、個人の生活は常に不安定であり、特に低所得者は生活の保障を得ることが難しい。

社会保障が個人の生活の不安を除去ないし緩和することによって個人の生活を保障することを目的としている以上、医療がその対象となるのは当然である。社会保障の対象としては、この他に、失業や老齢などが挙げられるが、医療が最も大きな比重を占めている。

医療に関する社会保障の方式としては、個人に対する医療費の補助(医療費控除)、一般税収を原資とした公費負担医療による医療サービスの提供[10]、社会保険などの医療保険制度[10]などがある。

脚注

- ^ “MHS in Global Health Economics | Johns Hopkins | Bloomberg School of Public Health” (英語). publichealth.jhu.edu. 2024年4月17日閲覧。

- ^ Aristotle's Theory of Exchange: An Inquiry into the Origin of Economic Analysis. Proceedings of the American. American Philosophical Society. (1952). JSTOR 3143742. https://www.jstor.org/stable/3143742

- ^ Mihajlo, Jakovljevic; Seiritsu, Ogura (1999). “Health Economics at the Crossroads of Centuries – From the Past to the Future.”. Frontiers in Public Health 4: 115. doi:10.3389/fpubh.2016.00115. PMC 4899886. PMID 27376055. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4899886/.

- ^ Aaron C. Catlin (2015). History of Health Spending in the United States (PDF) (Report). 2021年5月28日閲覧。

- ^ Mihajlo, Jakovljevic; Seiritsu, Ogura (1999). “Health Economics at the Crossroads of Centuries – From the Past to the Future.”. Frontiers in Public Health 4: 115. doi:10.3389/fpubh.2016.00115. PMC 4899886. PMID 27376055. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4899886/.

- ^ Uncertainty and the welfare economics of medical care. (1963)

- ^ THE WORK OF WHO (PDF) (Report). 1968. 2021年5月28日閲覧。

- ^ Klarman, Herbert E (1979-07-07). “Health Economics and Health Economics Research”. Health and Society 57 (3): 371–379. PMID 112491.

- ^ Linda H. Aiken (2008). “Economics of Nursing”. Policy, Politics, & Nursing Practice 9 (2): 73–79. doi:10.1177/1527154408318253. PMC 2577000. PMID 18480318. https://doi.org/10.1177/1527154408318253.

- ^ a b c Health at a Glance 2013 (Report). OECD. 21 November 2013. Chapt.7.6. doi:10.1787/health_glance-2013-en。

関連項目

| |

|---|---|

| 一般 | |

| 予防医学 | |

| 集団衛生 | |

| 生物統計学と疫学 | |

| エピデミック感染防止 | |

| 食品衛生及び認証制度 | |

| 健康行動科学 |

|

| 団体や教育など | |

| | |

| |

|---|---|

| 専門領域 | |

| 施設 | |

| ケア | |

| 技術と教育 | |

| |

| この項目は、経済に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル 経済学、プロジェクト 経済)。 |

- 表示

- 編集